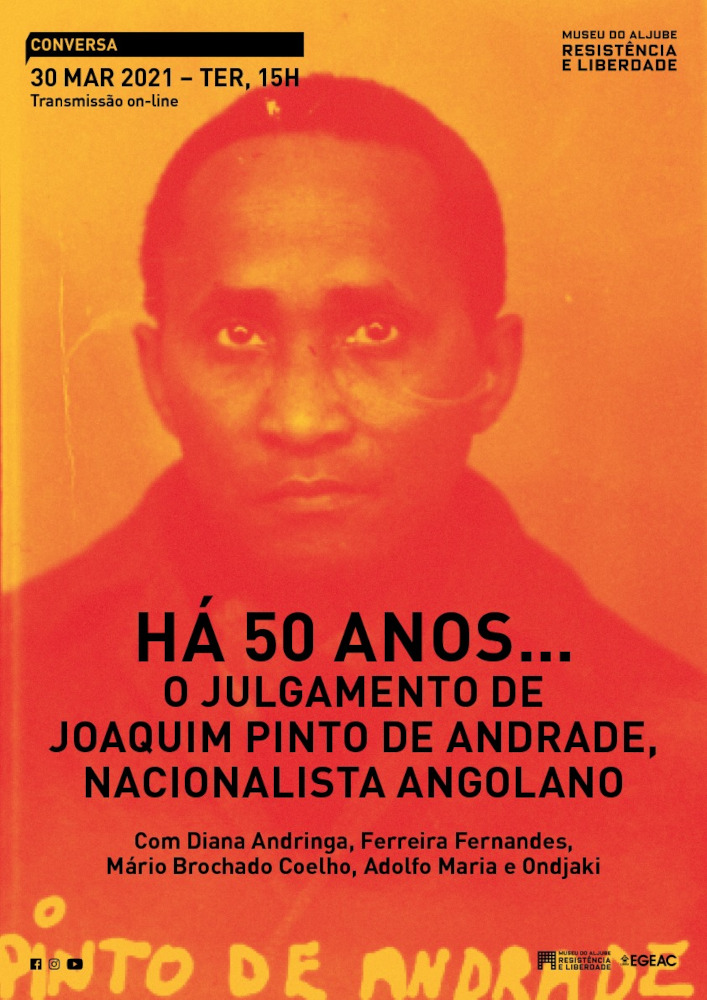

Há 50 anos, 30 de março de 1971, chegava ao fim, no Tribunal Plenário de Lisboa, o julgamento de Joaquim Pinto de Andrade e de outras nove pessoas acusadas de apoio ao MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola.

Conheça o que foi esse processo e aceda, às 15.00, à conversa online organizada pelo Museu do Aljube - Resistência e Liberdade

Siga a conversa online no youtube ou no facebook

(Diana Andringa, Ferreira Fernandes, Mário Brochado Coelho, Adolfo Maria e Ondjaki)

Com o padre Joaquim Pinto de Andrade, Presidente de Honra do MPLA, de 44 anos, sentaram-se no banco dos réus sete outros homens e duas mulheres, todos jovens e com tons de pele variando entre o negro e o rosado: Álvaro José de Melo Sequeira Santos (Zefus), funcionário bancário, de 34 anos, Raul Jorge Lopes Feio, aluno da Faculdade de Medicina de Lisboa, de 24, José Ilídio Coelho da Cruz, gerente comercial, de 27, Maria José Pinto Coelho da Silva, aluna do ISCEF, de 26, Diana Marina Dias Andringa, redatora de publicidade, de 23, António Manuel Garcia Neto, aluno da Faculdade de Direito de Coimbra, de 26, Rui Filipe de Matos Figueira Martins Ramos, aluno da Faculdade de Direito de Lisboa, de 25, António José Ferreira Neto, médico dos Serviços de Saúde e Assistência de Angola, de 28 e Fernando Emílio de Campos Pereira Sabrosa, aluno da Faculdade de Medicina de Coimbra, de 29. À excepção de José Ilídio, nascido em Santa Isabel, Boavista, Cabo Verde, e de Maria José, nascida em Lisboa, todos os restantes eram naturais de Angola.

Presidia ao Tribunal Fernando António Morgado Florindo, acolitado por Bernardino Rodrigues de Sousa e João de Sá Alves Cortês. Costa Saraiva é o acusador público. Na defesa, ao lado de homens tão experimentados no Plenário como Manuel João da Palma Carlos, jovens advogados como Mário Brochado Coelho, José Augusto Rocha ou Manuel Macaísta Malheiros.

A presença entre os arguidos do Presidente de Honra do MPLA, Padre Joaquim Pinto de Andrade – antigo chanceler da arquidiocese de Luanda e à data da prisão a frequentar a Faculdade de Direito de Lisboa – garante a curiosidade internacional e assistem ao julgamento delegados da Amnistia Internacional, Associação Internacional dos Juristas Democratas, Liga Belga dos Direitos do Homem, Federação Internacional dos Direitos do Homem e Associação Internacional dos Cristãos Solidários.

A perseguição que o regime de Salazar movia a Joaquim Pinto de Andrade justificava o interesse dessas organizações:

A variedade dos tons de pele dos arguidos fora, aliás, salientada pelo MPLA, num Apelo ao Povo Português (excerto em anexo) lido alguns meses antes aos microfones da Rádio Voz da Liberdade pelo seu representante em Argel, Castro Lopo:

“O Governo de Marcelo Caetano deu-nos a extraordinária oportunidade de poder patentear aos olhos do próprio povo português a amplitude verdadeiramente nacional do MPLA. Ao julgar em Lisboa dez angolanos acusados de filiação ao nosso Movimento, é toda a matiz das camadas sociais angolanas mobilizadas em torno da nossa bandeira que se exibe, é um testemunho de extrema gravidade que indica bem que todas as camadas sociais do nosso povo são objectivamente por uma Angola livre e independente: um sacerdote, médicos e estudantes, trabalhadores, brancos, negros e mestiços, comparecem ante os tribunais sob a mesma acusação, a de lutarem pela independência de Angola”.

Brancos, negros, mestiços, mas não só: pertencentes também a diferentes orientações políticas. Na extensa Nota de Culpa, se Pinto de Andrade, Ferreira Neto, Rui Ramos e Raul Feio são relacionados simplesmente com o MPLA, Garcia Neto e Fernando Sabrosa são acusados também de pertença ao Partido Comunista Português –e, no decurso dos interrogatórios, a polícia política tentara, sem êxito, conotar as duas rés com a FAP, Frente de Acção Popular.

Terminados os interrogatórios em Abril de 1970, os presos – quase todos na casa dos vinte anos – confrontavam-se com a hipótese de permanecer na prisão o mesmo tempo que levavam de vida. Hipótese que parecia tanto mais séria quanto Maria José Pinto Coelho, libertada sob fiança em 17 de março pela DGS, voltara a ser presa, por ordem do Tribunal.

Tanto mais que se viam no centro de um debate político-jurídico entre o Delegado do Procurador da República e os juízes do Plenário: deveriam os réus ser acusados de um crime de “traição à Pátria”, “contra a segurança externa do país” (passível de 20 a 24 anos de prisão) ou do mais comum crime “contra a segurança interna do Estado” (punido com 8 a 12 anos de prisão)?

E de que eram, afinal, acusados? Alguns – Zefus, Rui Ramos, Ferreira Neto, Pinto de Andrade – de serem “militantes do MPLA”. Outros – Raul Feio, José Ilídio, Diana – de serem “simpatizantes da linha política de acção violenta do MPLA”. Garcia Neto e Sabrosa de serem militantes do PCP e simpatizantes do MPLA.

Segundo a acusação, Zefus, Rui Ramos e Ferreira Neto integrariam em Luanda um grupo destinado à defesa da causa da independência – Kimangua – que estaria em contacto com o MPLA no exterior e, sobretudo, com a I Região Militar do Movimento; dedicar-se-iam à doutrinação política, distribuindo livros, brochuras, panfletos; teriam enviado roupa, medicamentos e munições para a 1ª Região e auxiliado a fuga de desertores; teriam ainda levado a cabo distribuições de panfletos em Luanda durante a visita a Angola de Marcelo Caetano e tentado provocar, através de pequenos engenhos explosivos, instabilidade durante a mesma visita (no que confessavam ter lamentavelmente falhado).

Os restantes, de lhes terem prestado auxílios diversos, em dinheiro, papel, livros, medicamentos, fotografias, transporte de desertores. Num processo em que a polícia política perdera o pé – a única testemunha de acusação, um agente da PIDE/DGS, acusou um dos presos de ter desviado um avião para Ponta Negra, embaraçando-se quando a defesa, curiosa, lhe perguntou: “E depois voltou para ser preso?” – uma das rés é mesmo acusada de ter levado roupas para um angolano preso em Peniche, como se de um crime se tratasse… Maria José tem uma única acusação: ter levado para Paris, e ali posto no correio, uma carta destinada ao Comité Director do MPLA.

Entretanto, outros jovens – mestiços e negros – presos em Angola, embora ligados ao mesmo processo, tinham já sido enviados, sem julgamento e por simples medida administrativa, para campos de concentração em Angola e Cabo Verde.

Dessa diferença de tratamento se fizera eco a recém-criada Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. Na sua segunda Circular, de 30 de abril de 1970, referia que, em Outubro e Novembro do ano anterior, tinham sido presas cerca de 70 pessoas em Angola “todos africanos, com excepção de dois angolanos brancos que foram enviados para Lisboa”. Não se conhecia, adiantava a Comissão, o destino dado aos restantes, receando-se “que venham a ser enviados para o Tarrafal”.

E 14 foram-no, de facto: os estudantes de Engenharia Eduardo Santana Valentim e Alcino Borges, os estudantes de Medicina Alberto Correia Neto e Justino Pinto de Andrade, o irmão deste, Vicente Pinto de Andrade, e Jaime Gaspar Cohen, ambos alunos do Instituto Comercial; Gilberto Saraiva de Carvalho, ex-aluno de Medicina e alferes miliciano; Justino da Conceição, também no serviço militar, Bernardo Lopes Teixeira, aluno do Instituto Industrial, Paiva Domingues da Silva (que acabara de cumprir 9 anos de internamento no campo de concentração de S. Nicolau), Francisco Caetano, Makiala, Aldomiro da Conceição, Tito dos Santos e António José Capita.

Em Lisboa, começado o julgamento, vários dos presos aproveitaram para, nos seus depoimentos, explicar como foi a sua experiência de vida que os levou a defender o direito do povo angolano à independência e a justeza da sua luta. As diferentes posições em relação aos partidos portugueses e ao subjacente diferendo sino-soviético não dividiram os réus: ali, era de Angola e do colonialismo português que se tratava.

Negro, Garcia Neto recorda o professor que, no primeiro ano do liceu, lhe chamou “filho de terrorista”; branca, Diana Andringa recorda que, no seu Dundo natal, as escolas eram tão segregadas como na África do Sul. E lembram aos juízes que o direito dos povos sob dominação colonial à independência está longe de ser apenas uma reivindicação “comunista”: defendem-no, também, resoluções das Nações Unidas e, até, encíclicas papais.

Tendo, pela primeira vez nas suas múltiplas prisões, possibilidade de se defender em Tribunal, Joaquim Pinto de Andrade aproveita a ocasião para, através de um longo depoimento lido pelo seu advogado, Mário Brochado Coelho, bem como das declarações das suas 21 testemunhas, fazer o processo do colonialismo português em Angola.

Com parte da sala cheia por agentes da polícia política, apenas alguns familiares e amigos dos réus puderam assistir ao desenrolar do julgamento. A extensa leitura do seu depoimento foi seguida em profundo silêncio e muitos eram os que choraram ao ouvir a belíssima defesa de Pinto de Andrade. Lágrimas que surgirão também quando uma das suas testemunhas narra as perseguições que, em Luanda, se seguiram ao ataque às prisões, a 4 de fevereiro de 1961.

A 30 de Março de 1971, os três juízes do Tribunal Plenário de Lisboa ditaram a sentença: 4 anos e meio de prisão maior e 2 anos de multa para Álvaro Sequeira Santos e Garcia Neto, 3,5 anos de prisão e 2 de multa para Rui Ramos, 3 anos de prisão e 2 de multa para Joaquim Pinto de Andrade, 2,5 anos de prisão e 2 anos de multa para Ferreira Neto, 20 meses de prisão e multa para Diana Andringa, 18 meses de prisão e multa para Raul Feio e Fernando Sabrosa, 16 meses de prisão e multa para José Ilídio Cruz. Aos condenados a pena maior foi também aplicada a privação de direitos políticos por 15 anos e os restantes por 5 anos. Maria José foi absolvida, após 13 meses na prisão.

Quanto aos jovens enviados para o Tarrafal sem julgamento, e embora a Secção Criminal do Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, tenha determinado que a medida administrativa que lhes fora aplicada “não consente a prisão, mas apenas a fixação de residência”, ordenando que sejam imediatamente postos em liberdade, o que na realidade acontece é que são apenas mudados de campo de concentração, sendo transferidos do Tarrafal para o campo de concentração de São Nicolau, no sul de Angola.